認知症の親が一人暮らし…相談で見えた支援の形

親が認知症になりながらも一人暮らしを続けている状況に、不安や限界を感じていませんか?

多くの方たちが同じ立場で、日々「どう支援すべきか」と葛藤しているのが現状です。

そんなとき、地域包括支援センターに相談したことで、これまで見えていなかった選択肢や支援の形に気づくことができたとお話を聞くことができました。

本記事では、実際に相談して得た情報や支援内容、活用の具体例を体験ベースで紹介したいと思います。

同じ悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

多くの方たちが同じ立場で、日々「どう支援すべきか」と葛藤しているのが現状です。

そんなとき、地域包括支援センターに相談したことで、これまで見えていなかった選択肢や支援の形に気づくことができたとお話を聞くことができました。

本記事では、実際に相談して得た情報や支援内容、活用の具体例を体験ベースで紹介したいと思います。

同じ悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

1.親が認知症になったら専門のサービスを受けるメリット

1-1 専門の機関に頼るべき理由

親が認知症になったとき、家族だけで支え続けるのは限界があります。

認知症は症状が進行すると「物忘れ」だけでなく、感情の変化や徘徊、生活習慣の乱れなど、多面的な課題が出てきます。

専門の支援機関を利用することで、医療・介護・福祉の連携が取れ、家族の負担を軽減しつつ適切な対応が可能になります。

認知症は症状が進行すると「物忘れ」だけでなく、感情の変化や徘徊、生活習慣の乱れなど、多面的な課題が出てきます。

専門の支援機関を利用することで、医療・介護・福祉の連携が取れ、家族の負担を軽減しつつ適切な対応が可能になります。

1-2 間違った接し方で家族関係が崩れる事例

多くの方たちが、親の言動を誤解して大きな声を出してしまったり、頭ごなしに叱ってしまうなどの経験があるようです。

認知症の症状を正しく理解せずに接してしまうと、親子関係の悪化につながることがあります。

専門機関に相談することで、「なぜそういう行動になるのか」を理解でき、適切な接し方を学ぶことができます。

認知症の症状を正しく理解せずに接してしまうと、親子関係の悪化につながることがあります。

専門機関に相談することで、「なぜそういう行動になるのか」を理解でき、適切な接し方を学ぶことができます。

2.地域包括支援センターとは?

2-1 どんな場所?誰が利用できる?

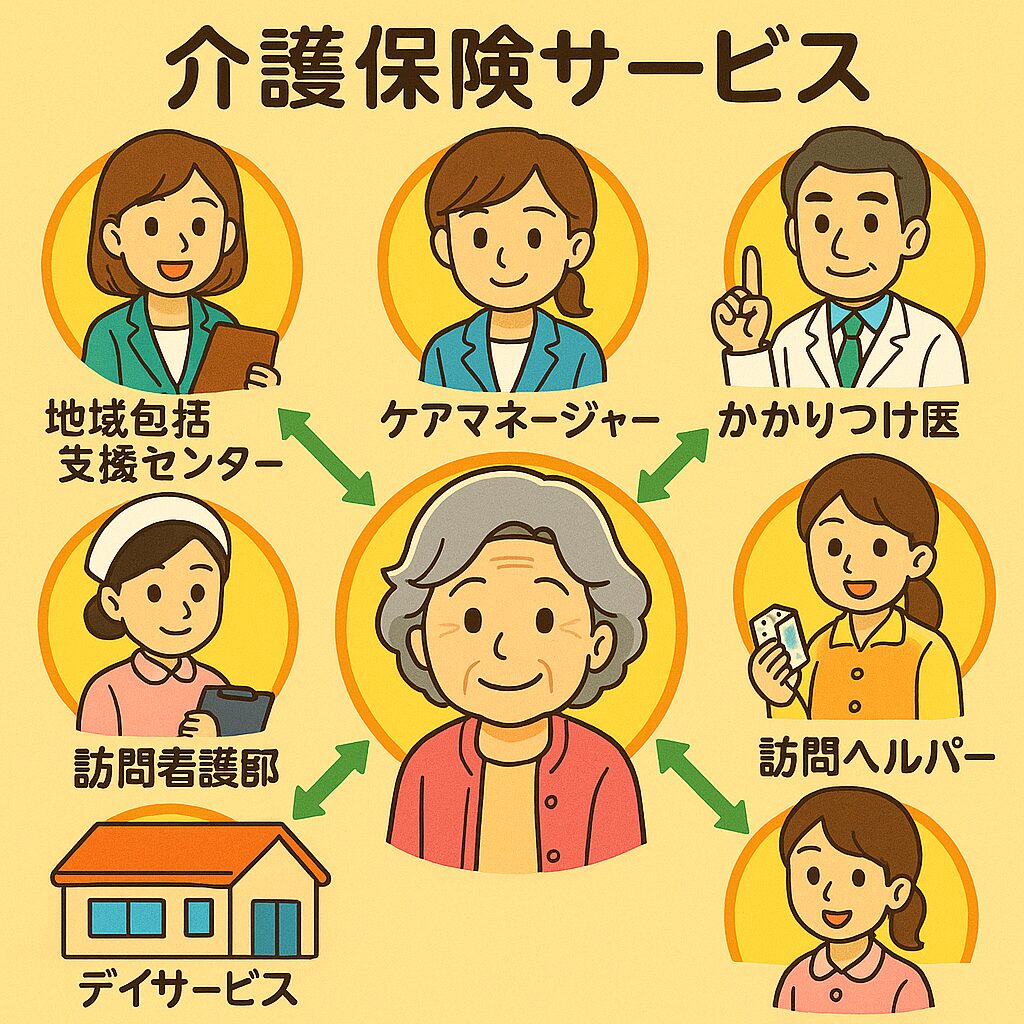

地域包括支援センターは、高齢者やその家族が抱える介護・福祉・医療・生活の不安を相談できる総合窓口です。

各市町村に設置されており、65歳以上であれば誰でも無料で利用できます。

各市町村に設置されており、65歳以上であれば誰でも無料で利用できます。

2-2 相談できる内容とその流れ

相談内容は幅広く、介護保険の申請、ケアマネジャーの紹介、介護サービス利用方法、認知症サポートまで対応してくれます。

流れとしては、まず現状を聞き取り、必要な支援やサービスを整理し、今後の生活プランを提案してくれる形です。

流れとしては、まず現状を聞き取り、必要な支援やサービスを整理し、今後の生活プランを提案してくれる形です。

3.実際に相談して見えた支援の選択肢

3-1 ケアマネジャーの役割と紹介

地域包括支援センターを通して紹介されたケアマネジャーは、介護保険サービス利用のキーパーソンです。

家族の状況を整理し、どのサービスをどの程度利用するかを一緒に考えてくれます。

家族の状況を整理し、どのサービスをどの程度利用するかを一緒に考えてくれます。

3-2 利用できる介護サービスの種類

実際に提示されたのは以下のようなサービスでした

①デイサービス(通所介護)

②ホームヘルパー(訪問介護)

➂訪問看護、訪問リハビリ

④福祉用具のレンタル

⑤見守りサービス(センサーや緊急通報装置)

などです。

選択肢を知ることで、「一人暮らしを完全に諦めなくてもいい」と感じられました。

①デイサービス(通所介護)

②ホームヘルパー(訪問介護)

➂訪問看護、訪問リハビリ

④福祉用具のレンタル

⑤見守りサービス(センサーや緊急通報装置)

などです。

選択肢を知ることで、「一人暮らしを完全に諦めなくてもいい」と感じられました。

4.親の「一人暮らしを続けたい」という希望に寄り添う方法

4-1 自立支援型サービスの活用例

親が「まだ自分でできる」と思っている部分を尊重することが大切です。

例えば調理は難しくても「配食サービス」を利用すれば食事は安心ですし、掃除は一部だけ家事支援に頼むことで自立心を保ちながら暮らせます。

例えば調理は難しくても「配食サービス」を利用すれば食事は安心ですし、掃除は一部だけ家事支援に頼むことで自立心を保ちながら暮らせます。

4-2 家族のかかわり方と見守りの工夫

遠方に住んでいても「見守りセンサー」や「定期的な訪問サービス」を組み合わせれば、安心して見守ることができます。

家族が毎日完璧に支えるのではなく、サービスとテクノロジーを上手に活用するのがコツです。

家族が毎日完璧に支えるのではなく、サービスとテクノロジーを上手に活用するのがコツです。

5.今すぐできる!地域包括への相談の準備

5-1 相談時に必要な情報と資料

スムーズに相談するためには、以下を準備すると良いです。

①親の健康状態や既往歴

②現在の生活状況(食事・掃除・金銭管理など)

➂家族が支援できる範囲

これをまとめておくと、担当者が全体像を把握しやすくなります。

①親の健康状態や既往歴

②現在の生活状況(食事・掃除・金銭管理など)

➂家族が支援できる範囲

これをまとめておくと、担当者が全体像を把握しやすくなります。

5-2 相談後にすべき行動と心構え

相談後は提案されたサービスを一度試してみることが大切です。

「合わない」と感じても調整は可能なので、柔軟に考えるようにしましょう。

また、家族自身が安心できる環境を整えることが、長期的に介護を続ける力になります。

「合わない」と感じても調整は可能なので、柔軟に考えるようにしましょう。

また、家族自身が安心できる環境を整えることが、長期的に介護を続ける力になります。

6.まとめ|認知症の親の一人暮らし支援は「相談」から始まる

親が認知症になり、一人暮らしを続けたいと望む姿を前に、家族としては「どこまで支援できるのか」「何を優先すべきか」と不安を抱えるのは自然なことです。

本記事では、地域包括支援センターに相談した実体験をもとに、

①専門機関を頼るメリット

②地域包括支援センターの役割と相談の流れ

➂実際に提示された支援の選択肢

④「一人暮らしを続けたい」という親の希望に寄り添う方法

⑤相談に向けて準備すべきこと

を紹介しました。

重要なのは、家族だけで抱え込まず、専門の力を借りることです。

地域包括支援センターを活用すれば、介護サービスや見守り体制を整えながら、親の自立心を尊重する暮らし方が可能になります。

「まだ大丈夫」と先延ばしにするよりも、早めの相談が安心につながる第一歩です。ぜひ一度、地域包括支援センターに連絡してみてください。

本記事では、地域包括支援センターに相談した実体験をもとに、

①専門機関を頼るメリット

②地域包括支援センターの役割と相談の流れ

➂実際に提示された支援の選択肢

④「一人暮らしを続けたい」という親の希望に寄り添う方法

⑤相談に向けて準備すべきこと

を紹介しました。

重要なのは、家族だけで抱え込まず、専門の力を借りることです。

地域包括支援センターを活用すれば、介護サービスや見守り体制を整えながら、親の自立心を尊重する暮らし方が可能になります。

「まだ大丈夫」と先延ばしにするよりも、早めの相談が安心につながる第一歩です。ぜひ一度、地域包括支援センターに連絡してみてください。

7.よくある質問(FAQ)

Q1. 認知症の親が一人暮らしを続けたいと言っています。どこまで可能ですか?

A1. 症状の進行度や生活環境によって異なります。日常生活の大部分が自立できる場合は、

配食サービスや訪問介護、見守りシステムを活用することで継続可能です。ただし安全面のリスクもあるため、

必ず地域包括支援センターやケアマネジャーに相談して判断しましょう。

Q2. 地域包括支援センターの相談は無料ですか?

A2. はい、基本的に無料で利用できます。

介護保険制度や福祉サービスに関する相談も費用はかかりません。

気軽に利用して問題ありません。

Q3. 相談するとすぐに介護サービスを利用できますか?

A3. 状況により異なりますが、介護保険の申請後に要介護認定を受ける必要があります。

認定には通常1か月程度かかりますが、緊急の場合は暫定的にサービスを利用できるケースもあります。

Q4. ケアマネジャーは自分で探す必要がありますか?

A4. 多くの場合、地域包括支援センターから紹介してもらえます。

複数の事業所から選べるため、自分や家族に合ったケアマネジャーを選ぶことが可能です。

Q5. 遠方に住んでいても支援できますか?

A5. 可能です。訪問サービスや見守り機器を活用すれば、物理的に離れて暮らしていても支援できます。

地域包括支援センターに相談すれば、家族が遠方にいても利用しやすいサポートを提案してくれます。

A1. 症状の進行度や生活環境によって異なります。日常生活の大部分が自立できる場合は、

配食サービスや訪問介護、見守りシステムを活用することで継続可能です。ただし安全面のリスクもあるため、

必ず地域包括支援センターやケアマネジャーに相談して判断しましょう。

Q2. 地域包括支援センターの相談は無料ですか?

A2. はい、基本的に無料で利用できます。

介護保険制度や福祉サービスに関する相談も費用はかかりません。

気軽に利用して問題ありません。

Q3. 相談するとすぐに介護サービスを利用できますか?

A3. 状況により異なりますが、介護保険の申請後に要介護認定を受ける必要があります。

認定には通常1か月程度かかりますが、緊急の場合は暫定的にサービスを利用できるケースもあります。

Q4. ケアマネジャーは自分で探す必要がありますか?

A4. 多くの場合、地域包括支援センターから紹介してもらえます。

複数の事業所から選べるため、自分や家族に合ったケアマネジャーを選ぶことが可能です。

Q5. 遠方に住んでいても支援できますか?

A5. 可能です。訪問サービスや見守り機器を活用すれば、物理的に離れて暮らしていても支援できます。

地域包括支援センターに相談すれば、家族が遠方にいても利用しやすいサポートを提案してくれます。